In questi giorni, fino al 20 febbraio 2022, al Palazzo Ducale di Genova c'è un'interessantissima

mostra dedicata a Maurits Cornelis Escher.

Decisamente consigliabile.

(Le opere le mostro nell'ordine in cui sono state presentate nella mostra, non cronologico o di mio gusto).

Vi ricordate i famosi castelli in aria che ci facevamo da bambini?

Bene, Escher li faceva ancora da grande...

Castello in aria, 1928, Xilografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

Ma pochi anni dopo Escher si dedicava anche a una sottile (o subdola) critica religiosa...

Sogno (Mantide Religiosa), 1935, Xilografia, Collezione Privata (IT)

Già nei primi anni '20 Escher fece i suoi primi viaggi in Italia dove poco dopo si stabilì e mise su famiglia. Lasciò l'Italia nel 1936 quando suo figlio tornò a casa da scuola vestito da Balilla e lui capì che l'atmosfera fascista italiana non era più respirabile.

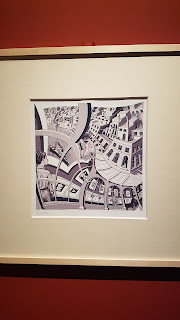

E furono anche i borghi italiani a ispirare le sue scale impossibili.

Guardate questo panorama di Scanno e paragonatelo a suddette scale:

Strada in Scanno (Abruzzi), 1930, Xilografia, Collezione Privata (IT)

Notate alcuna similitudine (più avanti vi farò vedere qualcuna delle scale in questione)?

Ovviamente Escher, da bravo olandese, si fece ispirare anche dai canali e dai campi del proprio paese...

Giorno e Notte, 1938, Xilografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

E poi un'opera che rende alla perfezione il concetto espresso dal titolo, splendida... ripetizione, ripetizione, ripetizione, fino alla liberazione.

Liberazione, 1955, Litografia, Collezione Privata (IT)

E un inquietante occhio che diventa sfera riflettente/deformante...

Occhio, 1946, Mezzatinta, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

...prendendo il posto della vera sfera riflettente precedentemente usata da Escher.

Mano con Sfera riflettente, 1935, Litografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

Ma l'astrazione può essere anche concreta unione...

Vincolo d'Unione, 1956, Litografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

E poi il famoso

nastro di Möbius, finito ma illimitato, su cui allegramente passeggiano le formichine:

Nastro di Möbius II, 1963, Xilografia colorata, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

Chi disegna chi? Quale mano disegna la mano che disegna la mano che disegna la mano...?

Mani che disegnano, 1948, Litografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

Ma vogliamo dimenticarci i famosi solidi impossibili?

Stelle, 1948, Xilografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

E le geometrie architettoniche impossibili? Il vero cuore della sua arte? (Non vi ricordano un po' Spello?)

Cascata, 1961, Litografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

Relatività, 1953, Litografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

Belvedere, 1958, Litografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

Ascendente e Discendente, 1960, Litografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

Interessante è la storia dell'opera successiva, la

Galleria di Stampe.

Escher voleva creare una proiezione infinita dell'immagine, ma non riusciva a trovare il modo di farlo, né usando solo le sue capacità artistiche, né usando la matematica. Così lasciò uno spazio bianco al centro del disegno, con la propria firma dentro.

Nel 2003, due matematici dell'Università di Leida pubblicarono uno studio in cui si risolveva il problema matematico che aveva bloccato Escher. E con l'aiuto di un software apposito si riempì lo spazio bianco.

Qui trovate tutta la storia con maggiori dettagli (e un link allo studio in questione).

Galleria di Stampe, 1956, Litografia, M.C. Escher Foundation, Baarn (NL)

H.W. Leenstra, Completamento Galleria di Stampe, 2003, Stampa digitale, Collezione Privata (IT)

Concludiamo con un opera ispirata da Escher e da Bernie Sanders... no, non strabuzzate gli occhi. È proprio così!

Una delle cose più famose di Escher sono i suoi studi sulle

tassellature (di cui avete visto sopra un accenno in

Giorno e Notte e in

Liberazione).

E tutti ricorderete il meme di Bernie Sanders imbacuccato e con i guantoni di lana alla cerimonia di insediamento di Biden.

Bene, Francine Champagne ha messo insieme le due cose:

Francine Champagne, Bernie's Mittens, 2021, Stampa digitale, Collezione Privata (IT)

E alla fine anch'io venni risucchiato nell'infinita ripetizione escheriana...

Saluti,

Mauro.